Sexualität Funktion und Psyche

Sexualität funktioniert am besten in ihrer ursprünglichen, natürlichen und physiologischen Art, wobei die Erlebnisfähigkeit, Fantasien, frühe Erinnerungen, Wünsche und Gefühle eine große Rolle spielen. Es gibt aber, wie schon Fritzsche und Wirsching beschreiben, zwischen Mann und Frau Unterschiede: Der seelische Aspekt bei den Frauen hat Einfluss auf ihre gesamte Sexualität. Die Betonung liegt auf einer guten Atmosphäre und ist bezogen auf ihre ganze Person. Die Sexualität ist bei Männern anders ausgeprägt. Sie betrachten ihre Sexualität als biologisches Verfahren, gekoppelt mit genitalorientiertem Verhalten.

Bei Männern wie Frauen sind das limbische System und der Hypothalamus verantwortlich für die Sexualität. Die Stimulation wird durch die Sinnesorgane (Riechen, Sehen, Hören, Fühlen) und sensible Reize ausgelöst. Phantasien und Erinnerungsvermögen haben hier eine große Bedeutung (Fritzsche K, Wirsching M, 2006)

Sexualhormone

Androgene (Androstendion und Testosteron) üben Einfluss auf die Libido. Sowohl beim Mann als auch bei der Frau sollte ein ausreichender Spiegel an Androgen vorhanden sein, um sexuelle Reizbarkeit, Reaktionsfähigkeit und Lust zu empfinden. Für die Libidosteigerung ist Östrogen verantwortlich. Gestagene wirken mehr libidosenkend. Östrogene und Gestagene zusammen, haben aber weniger Einfluss als Androgene.

Auch das Alter hat Einfluss auf die Sexualität. Die männliche sexuelle Erregbarkeit und Erektionsstärke nimmt mit zunehmendem Alter ab. Das männliche Geschlechtsorgan erschlafft schneller nach der Ejakulation und die Refraktionszeit wird länger. Bei Frauen verhält sich die Reaktionsfähigkeit anders. Sie bleibt im Allgemeinen konstant, passt sich jedoch den Bedürfnissen des Partners an.

Beim Erreichen des Orgasmus sind Männer in der Regel schneller als Frauen. Bei Frauen dauert der Höhepunkt jedoch länger. Die subjektive Befindlichkeit der Frau ist vielfältiger als beim Mann.

Störungen der Sexualität

Zu den häufigsten Störungen bei Frauen gehören Vaginismus, mangelndes Interesse an Sex und Orgasmusschwierigkeiten.

Bei Männern gehören Ejaculatio praecox und Erektionsprobleme zu den hauptsächlichen Problemen.

Bei Untersuchungen bleibt meist das Thema der Sexualität tabu. Wie schon von Fritzsche und Wirsching beschrieben, sollte man sich mit sexueller Störung, Lust und Unlust auseinandersetzen. (Fritzsche K, Wirsching M, 2006)

Ich bin der Meinung, dass der Sexualtrieb eine enorme Kraft für das Leben eines Menschen hat und eine große Rolle spielt. Wichtig zu beachten sind hierbei physische Beschwerden: Beckenbereich und unterer Bauch, besonders bei älteren Patienten, lange Erkrankung, Operation am Geschlechtsorgan und Probleme nach einer Geburt.

Es gibt Dinge, die uns lebenslang begleiten und sich entscheidend auf Gesundheit oder Krankheit auswirken:

– Die gesunde emotionale Bindung von Kindheit an

– Vulnerabilitätsmodell und Stress

– Die Art und Weise wie man eine Krankheit bewältigt

– Resilienz und Salutogenese

Krankheit bzw. Gesundheit sind relativ und bestehen aus einem Wechselspiel von subjektiver Befindlichkeit des Patienten, seiner Lebensgeschichte, Stressresistenz, und den Strategien zur Bewältigung einer Krankheit.

Stress

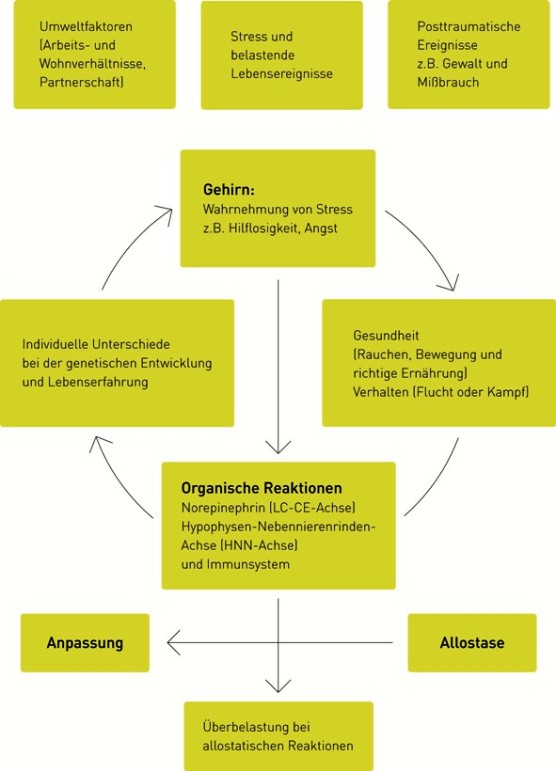

Unter Stress versteht man jenen Zustand, der sowohl durch körperliche Schädigungen (durch eine bedrohte biologische Homöostase bzw. Allostase) als auch durch psychosoziale Umstände herbeigeführt werden kann. Die Stressreaktion ist das Bemühen des Körpers die biologische Homöostase bzw. Allostase durch Veränderung der Anpassungsfähigkeit auf der vegetativen und endokrinen Ebene anzupassen. Unter Allostase versteht man die Bewältigungsstrategie extremer Belastungen wie Hunger, Isolation, extreme Temperaturschwankungen und längerer Schlafentzug. Die Homöostase stellt das Gleichgewicht zwischen Sauerstoff im Blut, pH-Wert und Körpertemperatur her.

Das Bemühen, das normale Verhalten wieder herzustellen, schafft der Körper bei Dauerstress nicht. Bei vorübergehendem Stress wird dieser Herstellungsprozess abgeschaltet. Die angeborenen Absicherungsmechanismen gegen Stress sind genetisch festgelegt, bei manchen Menschen können sie noch, wie schon Fritzsche und Wirsching betonen, durch frühkindliche Traumata bzw. Verlusterlebnisse geschädigt sein. (Fritzsche K, Wirsching M, 2006)

Stress bei Trennung im Tierverhalten

Wie schon Fritzsche und Wirsching beschreiben, kam es anhand einer zweiwöchigen Trennung von Rattenbabys unmittelbar nach der Geburt zu folgenden Reaktionen: Katecholaminabfall, Verminderung von Neokleoproteinen, Proteinsynthese und Wachstumshormonen, sowie eine Reduktion von Herz- und Atemaktivität. Überdies kam es zu einer verspäteten Hirnreifung. Es traten Schlafstörungen auf und die motorische Aktivität als Folge der überwiegenden parasymphatischen Inervation nahm zu. Dagegen bewirkte Körperkontakt wie Streicheln und auch Augenkontakt eine deutliche Reduktion von Stress. Das Wohlbefinden stärkte die angeborenen Abwehrmechanismen.

Die zentrale Rolle auf organischer Ebene im Stressabbau nehmen die Locus Coeruleus-Norepinephrin (LC-NE-Achse) und die Hypophysen-Nebennierenrinden-Achse (HNN-Achse) ein. (Fritzsche K, Wirsching M, 2006)

Allostatische Überlastung und Stressreaktion

Abb. 3: Überbelastung bei allostatischer Reaktion durch Stress.

Modifiziert übernommen nach McEwen (1998) aus Fritzsche K, Wirsching M, 2006, S. 21

Stress hat ebenso einen Einfluss auf Asthma bronchiale, Multiple Sklerose, Allergien und rheumatoide Arthritis. Stress, der zwischen einem Tag und einer Woche anhält, führt, wie schon Fritzsche und Wirsching beschreiben, zu Erhöhung der Aktivität auf Neuropinephrin (LC-CE-Achse), Hypophysen-Nebennierenrinde-Achse (HNN-Achse) und Immunsystem (IS). Hier spielt der Hippocampus eine wichtige Rolle. Die Dauerüberlastung dieser Mechanismen führt zu einer Dysfunktion der HNN-Achse und zu kognitiven Belastungen.

Das Beispiel einer Stresssituation bei einem Partner, der an Alzheimer leidet und gepflegt wird zeigt: Anhand von Untersuchungen bei einer Grippeimpfung war auffällig, dass weniger Antikörper im Blut vorhanden waren. Nach Jahren wurde bewiesen, dass die Person krankheitsanfälliger war. Interleukin 6 (IL-6) bewirkt eine Erhöhung von Antikörpern im Blut. Die Hypothalamus-Hypophysen-Nebennierenrinde-Achse hat einen Einfluss auf den Kortisolhaushalt. Durch die Aktivierung von IL-6, wird die Kortisol Ausschüttung verstärkt und führt somit zur Hemmung des Immunsystems. (Fritzsche K, Wirsching M, 2006)

Stress beeinflusst Herzstillstand

Anhand einer Studie von 40 Patienten im Zusammenhang mit Stress und Überbelastung, besonders nach starker Aufregung, wie zum Beispiel durch den Verlust einer nahestehenden Person, bei einem Überfall auf der Straße oder eines massiven finanziellen Verlustes, wurde nachgewiesen, dass sich im Vergleich zu gesunden Personen bei diesen Menschen 30-fach erhöht Katecholamine fanden, welche für die stressbedingte Kardiomyophatie verantwortlich sind.

Im Zusammenhang mit Autoimmunerkrankungen wird auf Immun-, Nerven- und endokrines System als einheitliche Funktion hingewiesen. Wenn eines dieser Systeme nicht funktioniert, reagieren die anderen Systeme, wie schon Fritzsche und Wirsching erwähnen, mit einer Gegenregulation. Wenn das Stresshormon Kortisol seine Aufgabe nicht erfüllen kann, besteht eine erhöhte Entzündungsgefahr. Man spricht von einer Autoimmunerkrankung. Bei Irritationen der HNN-Achse reagieren die Patienten mit einem Müdigkeitssyndrom und Fibromyalgie. (Fritzsche K, Wirsching M, 2006)

Strategien gegen Stress

Die zwischenmenschliche Beziehung sollte unbedingt beachtet werden. Sie spielt eine wichtige Rolle als Schutzfaktor gegen Überforderung durch chronischen Stress.

– Die eigene seelische und physische Belastbarkeit sollte nicht überstrapaziert werden.

– Entspannungsverfahren unterstützen die vegetative Aufgabe und beeinflussen die Stressbewältigung.

– Soweit möglich, sollten Stresssituationen vermieden werden.

– Eine gesunde Ernährung, ausreichend Schlaf und Sport unterstützen die körpereigenen Abwehrmechanismen.

Aus Sicht der Bindungstheorie lässt sich die Frage stellen, was gesund hält und was krank macht. Meiner Meinung nach begleiten uns lebenslang die Erfahrungen der ersten sechs Lebensjahre. Das Kind braucht Nahrung und Wärme, es hat das Bedürfnis nach emotionaler Bindung, Nähe und Sicherheit. Bei genügend mütterlicher/väterlicher oder von einer anderen Bezugsperson ausgehender feinfühliger Mimik und Gestik kommt es, wie schon Fritzsche und Wirsching beschreiben, zur Ausschüttung von Exytocin, welche dem Säugling angenehme Gefühle vermittelt. Die Amygdala, der Hippocampus, der präfrontale Kortex und das Gehirn bewirken in einer Stresssituation eine Glukortikoidausschüttung (CRH), die aber durch die Sicherheit der Bindung schützend wirkt (Fritzsche K, Wirsching M, 2006)

Es ist bewiesen, dass durch eine sichere Bindung die Belastbarkeit durch Stress erhöht und die Stressantwort gedämpft wird.

Befriedigt die Mutter/die Bezugsperson die Bindungsbedürfnisse des Kindes nicht genügend, resultiert daraus ein unsicheres-ambivalentes Bindungsverhalten.

Eine Erkrankung der Mutter/Bezugsperson kann zu einer Störung in der Entwicklung des Stressverarbeitungssystems des Kindes führen.

Die HNN-Achse wird durch eine verstärkte Glukortikoidausschüttung (CRH) aktiviert, welche zu einer Anhebung des Kortisolspiegels im Blut und somit zur Schädigung des Hippocampus führen kann. Kinder, die an einem physischen oder psychischen Trauma leiden, entwickeln eine Hyperreagibilität von Neuropinephrin (LC-CE-Achse) und HNN-Achse.

Besonders in der Kindheit erlebte psychosoziale Belastungen spielen eine wesentliche Rolle und führen im späteren Leben zu einer erhöhten Stressvulnerabilität. Es ist bewiesen, dass Alkohol, Drogen, Kampf oder Fluchtverhalten und sozialer Rückzug Auswirkungen dieser frühkindlichen psychosozialen Störungen sind. Auch Rauchen, häufiger Partner- und Arbeitsplatzwechsel, wie Defizite bei Schlaf und Bewegung werden auf Belastungen in der Kindheit zurückgeführt.

Permanente Belastung führt zu physischen und psychischen Erkrankungen.

Bei 20 % aller Erkrankungen sind psychosoziale Belastungen der auslösende Faktor.

In der nächsten Tabelle wird das erhöhte Risiko eine psychische- bzw. physische Erkrankung zu erleiden als Folge negativer Erlebnisse und Bindungen in der Kindheit dargestellt. Wir unterscheiden zwischen Schutz- und Belastungsfaktoren. Wie schon Fritzsche und Wirsching betonen, haben Schutzfaktoren eine ausgleichende Wirkung auf das Kind, stärken die psychische Resistenz und können negative Erfahrungen auffangen. In den ersten drei Lebensjahren werden Erziehung und Sozialisation unmittelbar neuronal im Gehirn verknüpft. Auf diese Weise können Schutzfaktoren negative Einflüsse auf das Gehirn mildern (Fritzsche K, Wirsching M, 2006)

Tabelle 1: Anhand dieser Tabelle sind Auswirkungen zu sehen, welche positiven Schutz- bzw. negativen Belastungsfaktoren in der Kindheit und im Erwachsenenalter zu Störungen beitragen.

| Psychosoziale Belastungsfaktoren | Psychosoziale Schutzfaktoren |

| Tod einer nahen Person (Elternteil) | Förderung auf sozialer Ebene |

| Beruflicher Überlastung der Eltern | Große Familie |

| Erkrankung an Suchtproblem von Mutter bzw. Vater | Weibliches Geschlecht |

| Dauerhafte Gewalt in der Familie, Disharmonie | Angemessene, dem Alter entsprechende Beziehung zwischen Kind und Eltern |

| Scheidung/Trennung | Intelligenz über dem Normbereich |

| Bei körperlicher Behinderung eines Elternteils | Robuste Persönlichkeit mit aktivem Temperament |

| Sexueller Missbrauch, Misshandlung (Schläge) | Gutes Milieu bei Großeltern nach Elternverlust |

| Schlechte Beziehung zu primärer Bezugsperson | Langanhaltende Beziehung zu primärer Bezugsperson |

Tabelle 1: Belastungs-bzw. Schutzfaktoren während der Kindheit

(Fritzsche K, Wirsching M, 2006, S. 24-33)

2.9 Krankheitsverarbeitung und (Coping)

Coping beschreibt den Auseinandersetzungsprozess des Patienten mit seiner Krankheit. Er umfasst, wie schon Fritzsche und Wirsching erklären, alle emotionalen, bewussten Reaktionen und das orientierte Verhalten des kranken Menschen, um Probleme und Belastungen zu überwinden oder zu tolerieren und um Gefühle der Bedrohung bei Kontrollverlust in Grenzen zu halten. Die Haltung und Sichtweise eines Patienten bestimmen den Ausgang einer Erkrankung oder Lebenskrise. Die Einstellung des Patienten bewirkt, welche Möglichkeiten der Krisenbewältigung zur Verfügung stehen (Fritzsche K, Wirsching M, 2006).

Drei Ebenen der Krankheitsbewältigung

Verhaltensebene:

Vermeidung, Rückzug, Kapitulation, Offensein, aktive Zusammenarbeit (Ärzte, Pflegepersonal, …)

Kognitive Ebene:

Aneignung von Wissen über die Krankheit aus Büchern, Internet, Zeitschriften und durch Psychotherapeuten. Die Bedrohung durch die Krankheit durch Minimalisierung bzw. durch beruhigende Sätze positiv sehen: „Es wird besser werden, es wird schon nichts Schlimmes sein, andere haben das auch überlebt.“

Affektiv verarbeitende Ebene

Emotionen wie Angst und Trauer bis zu psychopathologischen Zuständen: Rückzug, Panikattacken, aggressives Verhalten, Suizidalität, …

Auf die Krankheit Einfluss nehmende Faktoren:

– Bei lebensbedrohlicher Krankheit erlernte Bewältigungsmuster verbessern die Stressbewältigung. Hingegen verringert erlernte Hilflosigkeit die Resistenz des Betroffenen.

– Das Selbstverständnis des Patienten nimmt Einfluss auf die Sichtweise der Erkrankung.

– Die Art des Umgangs mit körperlicher Beeinträchtigung wirkt sich auf den Grad der Erkrankung aus.

– Bewusste Strategien: Suche nach sozialer Unterstützung, allgemeine Informationen einholen, soziale Ablenkung durch Sport, Theater und Kino,

Sinnsuche, Religiosität, Gespräche, Spaziergänge.

– Unbewusste Strategien: Abwehrmechanismen sollen gegen unangenehme Erlebnisse wie Krankheiten und Verbitterung helfen. Trotzdem werden abgewehrte Gedanken und Gefühle als Träume, Zwangsvorstellungen, Angstgefühle und Depression auftauchen. (Fritzsche K, Wirsching M, 2006)

Die wichtigsten Abwehrmechanismen

Verleugnung:

Man will bei Diagnose und Beginn einer schweren Erkrankung (z.B. Krebs) die Realität nicht wahrhaben.

Soziale Unterstützung:

Wie schon Fritzsche und Wirsching betonen, ist es wichtig, dass der Patient soziale Unterstützung durch ihm nahestehende Personen, den Arzt oder durch Pflegepersonal wahrnimmt. Patienten minimalisieren ihren Krankheitszustand und stellen sich oft unwissend. Hier kommt die kompetente Erfahrung des Arztes zum Tragen, der weiß, was der Patient unbewusst wahrgenommen hat. Der Arzt lässt dies so nicht stehen sondern macht dem Patienten bewusst, dass eine Verleugnung vorliegt.

Ansonsten schwindet das Vertrauen des Patienten in den Arzt, besonders und

spätestens dann, wenn die Erkrankung fortschreitet und der Zustand des

Patienten sich drastisch verschlechtert.

Dissoziation:

Der Patient glaubt an die Unverletzbarkeit seines Körpers; das Vorhandensein von Krankheit betrachtet er als unwirklich.

Projektion:

Der Patient verleugnet seine Angst und projiziert sie auf ihm nahestehende Personen.

Intellektualisieren:

Ohne Emotion, rein kognitiv und formal beurteilt der Patient seine Situation, schlägt mitunter eine Behandlungsweise vor, z.B. Ektomie des gesunden zweiten Organs, um die Vorstellung aufrecht zu erhalten, geheilt zu werden.

Verschiebung und Rationalisierung:

Der Patient sieht die Nebenwirkungen durch die Einnahme seiner Medikamente als Auslöser seines schlechten Zustandes. Hier liegt eine Schuldverschiebung vor (Fritzsche K, Wirsching M, 2006)

Die Zukunft der Psychosomatischen Medizin im Gesundheitswesen

Die Psychosomatische Medizin sieht den Menschen als Einheit, nicht nur bestehend aus Organen, Genen, etc. Die Psychosomatik versucht ihr Handeln auf das Wohl des Menschen in seiner Ganzheit in Bezug auf Physis, Psyche und Soziales zu sehen. Im Vergleich zur Gentechnologie ist die Psychosomatische Medizin, wie schon Deter beschreibt, nicht nur auf die Gene reduziert, sondern sieht den Menschen als ein ganzheitliches Wesen, eingebettet in sein individuelles Umfeld bzw. seine zwischenmenschlichen Beziehungen. Der Mensch ist Teil eines kommunizierenden Systems und reagiert mit Anpassung, Veränderung, Regulation und Gegenregulation auf die Erfordernisse der Umwelt. Wenn es gelingt, die Herausforderungen des einzelnen als gelöst zu erleben, unterstützt dies das Wohlbefinden und ist der Gesundheit förderlich. Im Gegensatz dazu, führt eine Schwächung des gesamten Organismus zur Krankheit. Gerade weil Psychosomatische Medizin das Leben nicht steuern will, wird dieser Gedanke in Zukunft von großer Bedeutung sein. (Deter H C, 2001)